Kirchenväter

Als Kirchenväter bezeichnet man christliche Autoren der ersten acht Jahrhunderte, die entscheidend zur Lehre und zum Selbstverständnis des Christentums beigetragen haben. Die Gedanken dieser großen frühchristlichen Gelehrten prägen bis heute zu weiten Teilen das kulturelle Verständnis Europas.

In der evangelischen Kirche gibt es den Begriff des Kirchenvaters nicht. Sowohl in der orthodoxen als auch in der katholischen Kirche sind die Kirchenväter bis in die Gegenwart hochverehrt, schafften sie doch die Einheit aus Antike und christlicher Weltanschauung, die zum Fundament unserer abendländischen Kultur und unserer Wertmaßstäbe wurde. Einige der großen Kirchenväter sind auch Kirchenlehrer.

Dies sind die Kirchenväter

Ambrosius von Mailand († 397), Anastasius vom Sinai († um 700), Andreas von Kreta († 740/720), Aphraates († nach 345), Archelaus († 282), Aristides von Athen († 134), Arnobius der Ältere († 330), Athanasios von Alexandria († 373), Athenagoras († 190), Augustinus von Hippo († 430), Basilius der Große († 379), Benedikt von Nursia († 547), Caesarius of Nazianz († um 368), Clemens von Alexandria († 215), Cyprian von Karthago († 258), Cyrill von Alexandria († 444), Cyrill von Jerusalem († 386), Didymus der Blinde († 398), Diodoros von Tarsus († 390), Dionysius der Pseudo-Areopagite († um 500), Dionysius von Alexandria († 265), Ephraem der Syrer († 373), Epiphanius von Konstantia († 403), Eusebius von Cäsarea († 339), Eustachius von Antiochia († um 325), Firmillian († 268), Gennadius I. († 471), Germanus I. († um 733), Gregor der Große († 604), Gregor Palamas († 1359), Gregor Thaumaturgus († um 270), Gregor von Nazianz († um 390), Gregor von Nyssa († 394), Hermas († 162 ?), Hermes von Rom († um 160), Hieronymus († 420), Hilarius von Poitiers († 368), Hippolyt von Rom († 236 ?), Ignatius von Antiochia († vor 117), Irenäus von Lyon († um 200), Isidor von Pelusium († 431/451), Isidor von Sevilla († 636), Iulius Firmicus Maternus († nach 350), Johannes Chrysostomos († 407), Johannes Klimakos († nach 600), Johannes von Damaskus († um 750), Julius Africanus († um 240), Justin der Märtyrer († 165), Justinus der Märtyrer († um 165), Klemens von Rom († 97/101), Lactantius († 320 ?), Leo der Große († 461), Leontius von Byzanz († 543), Macrobius Ambrosius Theodosius († 430), Makarius der Ägypter († um 390), Marius Victorinus († 364), Markus von Ephesus († 1444), Martianus Capella († 428), Maximus († 662), Melitos († um 180), Methodius († 311), Minucius Felix († 260), Nemesius von Emesa († im 4. Jahrhundert), Nilus der Ältere (von Ankara) († 430), Origenes († 254), Papias von Hierapolis († 163), Photius († 891), Polycarp von Smyrna († 155/156), Proclus von Konstantinopel († 446), Salvian von Marseille († 490), Serapion der Scholastiker († 362), Simeon der Neue Theologe († 1022), Socrates Scholastikos († nach 439), Sophronius von Jerusalem († 638), Tatianus der Syrer († um 170/180), Tertullian († nach 220), Theodor von Mopsuetia († 428), Theodoret von Zypern († 460), Theophilos von Antiochia († um 186), Zenon von Verona († 371)

Die Bedeutung der Kirchenväter

Die Kirchenväter schrieben keine neutestamentlichen oder urchristlichen Texte, sondern kommentierten diese und arbeiteten sie in ihren theologischen Schriften aus. Die Zeit der Kirchenväter endet mit der Spätantike. Ab diesem Zeitpunkt werden ihre Werke zur literarischen Quelle und theologischen Autorität.

Die Kirchenväter waren zumeist Bischöfe der antiken Kirche und die Gemeinde nannte sie Vater oder Lehrer. In der Antike waren die Menschen der Auffassung, ein Lehrer sei der Erzeuger einer geistigen Persönlichkeit und deshalb dürfe man ihn auch seinen Vater und sich selbst dessen Sohn nennen. So schreibt Paulus an die Korinther (1 Kor 4, 15): „Hättet ihr auch viele tausend Lehrmeister in Christus, so habt ihr doch nicht viele Väter; denn ich habe euch in Christus Jesus durch das Evangelium gezeugt.“ Schon auf den großen Konzilien des 5. Jahrhunderts wurden die Erkenntnisse der „Väter“ zur tragenden Säule der Kirche.

Die vier Merkmale der Kirchenväter:

- rechtgläubige Lehre – nicht im Sinne völliger Irrtumsfreiheit, sondern treuer Lehrgemeinschaft mit der rechtgläubigen Kirche, Zeugen der Einheit des Glaubens und Bewahrer der Offenbarung

- Heiligkeit des Lebens – Anerkennung und Verehrung des Lebens durch das gläubige Volk

- Kirchliche Gutheißung – aus kirchlichen Verhandlungen und Kundgebungen erkennbar

- Dem kirchlichem Altertum angehörend – bis zum 8. Jahrhundert, d. h. bis zum Tod von Johannes von Damaskus 754 im Orient bzw. Isidor von Sevilla 636 im Okzident

Unfehlbarkeit der Kirchenväter

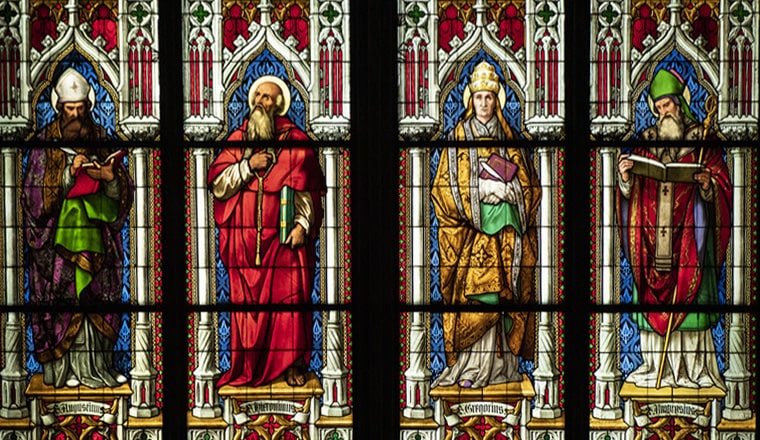

Die vier großen abendländischen Kirchenväter sind Ambrosius, Hieronymus, Augustinus und Gregor der Große. In der katholischen Kirche beruht ihre Bedeutung sowohl auf dem Literarischen, als auch auf der Lehre der Kirche von der Tradition als Glaubensquelle. Da kein einzelner Kirchenvater für sich allein unfehlbar war, wurden einzelne Sätze ihrer Schriften von einer allgemeinen Synode bestätigt. Die Kirche übernahm die übereinstimmende Lehre der Väter dann als unfehlbar, wenn es sich um eine Auslegung der Heiligen Schrift handelte. Andere Texte der Kirchenväter dienten als Diskussionsgrundlage. Die Väter selbst korrigierten sich gelegentlich nach fortschreitenden Erkenntnissen in Wissenschaft und Glauben.

Gelehrsamkeit und Heiligkeit prägten das Ansehen jedes einzelnen Vaters. Auch seine Beziehung zu anderen angesehenen Vätern und seine hierarchische Stellung waren entscheidend.

Stellung der Kirchenväter

Außerhalb der Kirchen nahmen diese Gelehrten auch in der allgemeinen und besonders in der griechisch-römischen Literaturgeschichte eine hervorragende Stellung ein. Geschult von den besten Lehrern des klassischen Altertums stellten sie ihre angeborene und erworbene Kunst in den Dienst des christlichen Gedankens: Sie wollten Verkünder der christlichen Lehre und Sitte sein. Sie gelten bis heute als die letzten Vertreter der Antike und ihre Schriften beeinflussten die Literatur späterer Epochen maßgeblich.

Bis in das 2. Jahrhundert hinein war Griechisch die Sprache der Väter, die jedoch nur in gebildeten Kreisen verstanden wurde. Erst ab etwa 180 n. Chr. wird Latein als Schriftsprache gewählt, jedoch ohne die hohe Entwicklung des Wort- und Formenreichtums der griechischen Sprache. Unter dem Einfluss der sprachschöpferischen Kraft des Christentums setzte eine neue Periode der lateinischen Sprache ein. Aus dem Wortschatz der griechischen Sprache, der volkstümlichen Sprechweise und der juristischen Fachausdrücke sowie durch Neubildungen wurde die lateinische Sprache wesentlich bereichert und ausdrucksfähiger.

Kirchenväter in der orthodoxen Kirche

In der orthodoxen Kirche kannte man ebenfalls 4 Kirchenväter: Athanasius, Basilius, Gregor von Nazianz und Johannes Chrysostomus, jedoch werden bis heute alle bedeutenden christlichen Autoren in ihrem Bereich zu den Kirchenvätern gerechnet. Der Begriff der „Rechtgläubigkeit“ wird großzügig ausgelegt und deshalb gibt es nur ganz wenige Kirchenväter, deren überlieferte Lehren als fehlerfrei anerkannt werden. Die Autoren des orthodoxen kanonischen Rechts genießen einen besonderen Stellenwert, zu ihnen gehören meist auch die klassischen griechischen Kirchenväter.

Dadurch gibt es katholische, orthodoxe und gemeinsame Kirchenväter:

| katholisch | beide | orthodox | |

|---|---|---|---|

| 2. Jh. | Klemens von Rom († 97/101) | Ignatius von Antiochia († vor 117) | |

| Aristides von Athen († 134) | Polycarp von Smyrna († 155/156) | Hermes von Rom († um 160) | |

| Hermas († 162 ?) | |||

| Papias von Hierapolis († 163) | |||

| Justin der Märtyrer († 165) | Justinus der Märtyrer († um 165) | ||

| Tatianus der Syrer († um 170/180) | |||

| Melitos († um 180) | Theophilos von Antiochia († um 186) | ||

| Athenagoras († 190) | |||

| 3. Jh. | Irenäus von Lyon († um 200) | Clemens von Alexandria († 215) | |

| Tertullian († nach 220) | |||

| Hippolyt von Rom († 236 ?) | Julius Africanus († um 240) | ||

| Origenes († 254) | |||

| Cyprian von Karthago († 258) | |||

| Minucius Felix († 260) | Dionysius von Alexandria († 265) | Firmillian († 268) | |

| Gregor Thaumaturgus († um 270) | |||

| Archelaus († 282) | |||

| 4. Jh. | Methodius († 311) | ||

| Lactantius († 320 ?) | Eustachius von Antiochia († um 325) | ||

| Arnobius der Ältere († 330) | Eusebius von Cäsarea († 339) | ||

| Aphraates († nach 345) | |||

| Iulius Firmicus Maternus († nach 350) | Serapion der Scholastiker († 362) | ||

| Marius Victorinus († 364) | |||

| Hilarius von Poitiers († 368) | Caesarius von Nazianz († um 368) | ||

| Zenon von Verona († 371) | |||

| Ephraem der Syrer († 373) | Athanasios von Alexandria († 373) | ||

| Basilius der Große († 379) | |||

| Nemesius von Emesa († im 4. Jahrhundert) | Cyrill von Jerusalem († 386) | Diodoros von Tarsus († 390) | |

| Gregor von Nazianz († um 390) | Makarius der Ägypter († um 390) | ||

| Gregor von Nyssa († 394) | |||

| Ambrosius von Mailand († 397) | Didymus der Blinde († 398) | ||

| 5. Jh. | Epiphanius von Konstantia († 403) | ||

| Johannes Chrysostomos († 407) | |||

| Hieronymus († 420) | |||

| Martianus Capella († 428) | Theodor von Mopsuetia († 428) | ||

| Macrobius Ambrosius Theodosius († 430) | Nilus der Ältere (von Ankara) († 430) | ||

| Augustinus von Hippo († 430) | Isidor von Pelusium († 431/451) | ||

| Socrates Scholastikos († nach 439) | |||

| Cyrill von Alexandria († 444) | Proclus von Konstantinopel († 446) | ||

| Theodoret von Zypern († 460) | |||

| Leo der Große († 461) | |||

| Gennadius I. († 471) | |||

| Salvian von Marseille († 490) | |||

| 6. Jh. | Dionysius der Pseudo-Areopagite († um 500) | Leontius von Byzanz († 543) | |

| Benedikt von Nursia († 547) | |||

| 7. Jh. | Gregor der Große († 604) | Johannes Klimakos († nach 600) | |

| Isidor von Sevilla († 636) | Sophronius von Jerusalem († 638) | ||

| Maximus († 662) | |||

| 8. Jh. | Anastasius vom Sinai († um 700) | ||

| Germanus I. († um 733) | |||

| Andreas von Kreta († 740/720) | |||

| Johannes von Damaskus († um 750) | |||

| Später | Photius († 891) | ||

| Simeon der Neue Theologe († 1022) | |||

| Gregor Palamas († 1359) | |||

| Markus von Ephesus († 1444) |