-

Impulse durch das Kirchenjahr

-

Arbeitshilfen

- 500 Jahre Evangelisches Gesangbuch

- Advent – Diese Erde werde licht

- Advent – Glanz

- Auferstehung

- Bernhard von Clairvaux

- Brot

- Das Leben blüht auf

- Dietrich Bonhoeffer

- Elisabeth von Thüringen – Liebe, lache, bete

- Engel

- Franz von Assisi

- Fülle des Lebens – Reise in das gelobte Land

- Gebete

- Gemeinde für Menschen – Die Kirche der Zukunft

- Gesegnete Jahre

- Gute Fahrt! (Schulanfang)

- Hildegard von Bingen

- Himmlische Plätzchen

- Hoffnungsvoll leben – Ihr seid das Salz der Erde

- Ichthys (Konfirmation/Firmung)

- Jubelkonfirmation

-

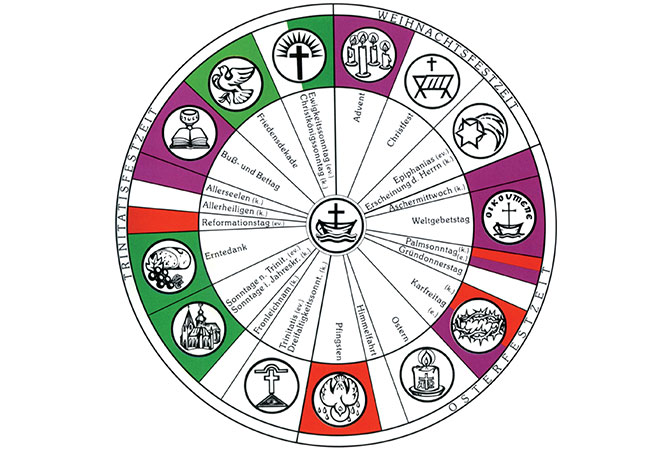

Kirchenjahreskreis – Feste im Kirchenjahr

- Lebensbaum

- Lieber Gott, schau, was ich kann! (Schulanfang)

- Martin Luther

- Martin Luther King

- Mutter Teresa

- Pfingsten

- Psalm 23

- Psalm 23 für Kinder

- Regenbogen

- Reise ins Regenbogenland (Schulanfang)

- Segen

- Segenswünsche

- Spuren

- Stell die Sonne vor dein Haus

- Taufe – Lebenswegmotiv

- Taufe – Symbole

- Teresa von Ávila

- Trauer

- Trauung

- Trauung – Zwei, die sich trauen

- Weihnachten – Leuchten

- Weihnachten – Segensreiche Zeit

- Wein

- Wer glaubt, ist nie allein

- Wieso Weihnachten?

- Zukunft & Hoffnung (Schulanfang)

- Bastelanleitungen

- Bibelverse, Sprüche & Zitate

- Checklisten

- Fürbitten

- Gebete

- Gedichte

- Rezepte

-

Arbeitshilfen

- Kinderseite

- Wissensbibliothek

- Jahreslosungen

- Gelebter Glaube

- Blog

Inhalt:

1. Die Feste im Kirchenjahr und deren Farben

2. Der Winter

3. Advent

4. Das Jahr gut beginnen

5. Fastnacht – Fasching – Karneval

6. Nun wird die Stube mir zu eng

7. Kurzgeschichte zu Ostern

8. Ein Patenbrief

9. Das Wagnis der Hoffnung

10. Kurzerzählung zu Pfingsten

11. Wes Brot ich ess

12. Seit 1200 Jahren Erntedank

13. Erntedank aus der Freude am Leben

14. Ein Bier für Luther

15. 1./2. November Allerheiligen – Allerseelen

16. Download der Arbeitshilfe als PDF

Diese Arbeitshilfe zum Thema "Kirchenjahreskreis – Feste im Kirchenjahr" kostenlos als PDF herunterladen.

| › Arbeitshilfe "Kirchenjahreskreis – Feste im Kirchenjahr" herunterladen |

Die Feste im Kirchenjahr und deren Farben

Der Kreislauf der Feste im Kirchenjahr, welches im Gegensatz zum Kalenderjahr mit dem 1. Advent beginnt und mit dem Totensonntag endet, ist hier dargestellt.

Der Kreislauf der Feste im Kirchenjahr, welches im Gegensatz zum Kalenderjahr mit dem 1. Advent beginnt und mit dem Totensonntag endet, ist hier dargestellt.

Gegliedert wird das Kirchenjahr in drei Festkreise: den Weihnachtskreis, den Osterkreis und den Trinitatiskreis. Während viele Feiertage an einem feststehenden Termin begangen werden, richten sich andere nach dem Osterfest. Ostern wird an dem Sonntag gefeiert, der auf den ersten Vollmond nach Beginn des Frühlings folgt.

Die farbliche Kennzeichnung der einzelnen Feste auf der gegenüberliegenden Seite findet sich auch in Form entsprechender Tücher auf Kanzeln und Altären in den meisten Kirchen wieder. Dabei hat jede Farbe ihre besondere Bedeutung:

Weiß ist die Farbe der Freude über Jesus Christus und kennzeichnet so Weihnachten, Erscheinungsfest, Ostern, Himmelfahrt, Trinitatis, Fronleichnam und Allerheiligen.

Violett bedeutet Vorbereitung, Zeit der Stille und des Nachdenkens. Advent, Passionszeit, Allerseelen und der Buß- und Bettag sind in dieser Farbe gestaltet.

Rot ist die Farbe der Kraft Gottes, des Heiligen Geistes, und findet sich in Pfingsten und zum Reformationsfest wieder.

Grün hingegen bedeutet Wachsen und Reifen, also Epiphaniaszeit, Trinitatiszeit und natürlich Erntedank.

Der Winter

Der Winter nimmt zurück, was die Natur in den vorausgegangenen Zeiten gegeben hat. Die Farbigkeit weicht dem Grau, die Helligkeit der Dunkelheit, die Wärme der Kälte. Die langen Nächte kommen und die Zeit der geheizten Räume. Es gibt Tage, an denen die Sonne nicht ein einziges Mal aufsteht. Der Nebel kommt tief herab und sackt zwischen die Häuser. Er schnürt das Gefühl von Einsamkeit und Eingeschlossen-Sein. Schnee fällt. Unsere Schritte knirschen im Frost. Wir frieren.

Im Winter nimmt sich das Leben zurück. Es stirbt in den dunklen Schoß der Erde hinein. Die Natur hält ihren langen Schlaf. Im gänzlichen Sich-zurück-Nehmen der Natur zur Zeit des Winters bereitet sich ihre Auferstehung vor. Der Winter ist die Zeit der großen Ruhe und Sammlung. Die Erde, die sich verausgabt hat, ruht sich aus für den schöpferischen Aufbruch im Frühling.

Winter. Es ist eine Zeit der Hoffnung, eine Zeit des Glaubens:

Manches Samenkorn wird schon im Herbst in die Erde gesät und stirbt. Unsere Augen nehmen nicht teil an der geheimnisvollen Wandlung vom Tod zum Leben. Der Winter ist die Zeit des Glaubens. Er verhüllt die Geburtsstunde des Lebens. Der Winter ist die Zeit der Armut. Es ist die Zeit des Wartens. Eine Zeit der Vorbereitung auf das Licht, auf neues Leben. Die Sonne wird zur Verheißung für eine Zeit erneuter Fülle und Fruchtbarkeit.

Advent

Zum ersten Mal sah ich sie im Gottesdienst. Sie saßen ganz hinten, in den vorletzten Reihen. Mitte vierzig mochten sie beide sein, ein Ehepaar auf Urlaubsreise vielleicht, wäre nicht so viel Unsicherheit von ihnen ausgegangen. Nein, im Urlaub befanden und befinden sich Anis und Snony nicht. Geflohen sind sie vor etwa vier Jahren, geflohen vor den syrischen Sicherheitskräften.

Anis, weil er nicht als Soldat an dem täglichen Geschäft des Todes im libanesischen Bürgerkrieg beteiligt sein wollte. Snony hingegen, seine Schwester, weil er der einzige nahe Verwandte war. Nicht zuletzt aber gehören sie beide zur unterdrückten Minderheit der Christen in Syrien.

So waren sie also nach Deutschland gekommen, in dem Land, in dem sich viele Menschen nicht mehr daran erinnern wollen, dass sie einst selbst Flüchtlinge oder zumindest verwandt mit Flüchtlingen waren. Anis und Snony aber hatten Glück; denn ihnen wurde von der Stadt, der sie zugewiesen worden waren, eine Wohnung ganz in der Nähe von zwei älteren Damen im Ruhestand zugeteilt. Eine dieser beiden war es auch, die sie mit zum Gottesdienst gebracht hatte. Die Begegnung mit Anis und Snony und die Beziehung, die sich daraus entwickelte, brachten die beiden Ruheständlerinnen in wohltuende Unruhe. Statt „da kann man nichts machen!“, erkannten sie, dass sie hier und jetzt gebraucht wurden und dass man niemals zu alt ist, um zu helfen.

Keine Mühe haben sie fortan gescheut, sind selbst bei Behörden und Anwälten vorstellig geworden, ließen sich nicht abweisen, waren Sand im Verwaltungsgetriebe und taten sich mit den „jungen Leuten“ vom Asylkreis zusammen. In einer „konzentrierten Aktion“ konnte so eine drohende Abschiebung verhindert werden, die für Anis und Snony katastrophale Folgen gehabt hätte.

Anis hat jetzt sogar eine Arbeit gefunden, sodass er inzwischen weitgehend allein, und ohne jemandem auf der Tasche zu liegen, für sich und seine Schwester sorgen kann. Eine Arbeit übrigens, für die sich weder ein deutscher noch sonst ein Bürger eines EU-Landes hatte finden lassen.

Was hier geschehen ist, vollzog sich nicht in der Vorweihnachtszeit. Dennoch ist es eine Adventsgeschichte, eine wirkliche zudem. Menschen sind in Bewegung gekommen, haben sich stören lassen, um mitzuhelfen, ein verändertes, menschen- und lebenswürdiges Dasein zu gestalten. Nichts anderes bedeutet Advent, Gott kommt. Er geht uns nicht nur nach in die Gestalt jenes in ärmlichen Verhältnissen geborenen Kindes, sondern er kommt uns auch entgegen. Das ist unsere Hoffnung, aber auch unsere Aufgabe, nämlich alles zu tun, was noch getan werden muss, damit er kommen kann und damit sein Kommen uns nicht „zum Fluch“ wird.

|

Die Adventszeit ist die Vorbereitungszeit auf Weihnachten. Die bis zu vier Wochen umfassende Adventszeit ist in der katholischen Kirche ursprünglich eine Buß- und Fastenzeit. › Weitere Informationen zu Advent |

|

| Die Adventszeit ist die Vorbereitungszeit auf Weihnachten. Die bis zu vier Wochen umfassende Adventszeit ist in der katholischen Kirche ursprünglich eine Buß- und Fastenzeit. › Weitere Informationen zu Advent |

Wir gingen durch den Winterwald

in seinem weißen Schweigen.

Die Tannen hingen tief verschneit.

Und stille stand um uns die Zeit.

Die Sonne war im Neigen.

Und golden schimmerte der Schnee

inmitten durchs Geäste.

Und Hand in Hand wir schritten fort.

Verwunschen schien uns Zeit und Ort

und wir darin nur Gäste.

Auf allen Zweigen lag es schwer.

Und immer noch und immer.

Wir setzten leise unsern Schritt,

als trügen wir die Lasten mit

und ihren goldenen Schimmer.

Hermann Claudius

Das Jahr gut beginnen

An der Jahreswende läuten um Mitternacht die Glocken, und dazu wird häufig ein Feuerwerk abgebrannt. Ein solches Feuerwerk macht nicht nur Krach, es zaubert auch herrliche Farben von Licht an den Himmel. Uraltes, heidnisch-christlich gemischtes Brauchtum ist darin erhalten geblieben. Vor grauen Zeiten hofften die Menschen, durch ihren Lärm böse, sie bedrohende Geister zu vertreiben. Das Böse ist bis heute eine bittere Wirklichkeit geblieben.

Für Christen spricht das Feuer eine tröstliche Sprache. Sie kennen nicht nur seine verheerende Wirkung; sie lesen in der Bibel auch von seiner reinigenden und erneuernden Kraft. Das Feuer des Heiligen Geistes kommt vom Himmel und schafft die Herzen der Menschen neu. Es verzehrt das Böse in ihnen, entfacht ihre Liebe, sodass die Herzen in Liebe zu brennen und zu glühen beginnen. So wird unser Herz rein; seine Liebe kann sich in der Welt auswirken. Wer Gott, wer sich selbst und seine Mitmenschen liebt, wie er Jesus lieben sieht, der trägt Frieden in die Welt, wenigstens dort, wo er lebt, arbeitet und leidet. Wo aber Friede um sich greifen kann, ändert sich die Welt zum Besseren.

Friede! Er ist ein Herzenswunsch wie auch Glück und Gesundheit. Am Beginn des Jahres äußern wir solche Wünsche, geben sie einander mit auf den Weg. Wo der Friede wächst, da gedeiht Hoffnung. Wachsen kann er allerdings nur, wenn er von oben in unser Herz und dann von innen in unsere Welt kommt. Wo sich die Herzen und nicht bloß die Münder auftun, wird das Feuer vom Himmel seine reinigende und erneuernde Kraft zeigen.

Bangend und hoffend zugleich sehen wir dem beginnenden Jahr entgegen. Selten kommt es im Leben so schlimm, wie wir befürchtet, wohl kaum jemals so gut, wie wir es gern gehabt hätten. Doch haben wir schließlich Geduld gelernt. Was wachsen soll, braucht Zeit. Haben wir nur Mut, beginnen wir das Jahr mit Gott. Der Kirchturm und die Glocken sagen: „Er ist da“.

Das begonnene neue Jahr bedeutet nicht bloß,

dass die Zeit weiterläuft wie eine Uhr.

Es bedeutet auch, dass etwas auf uns zukommt,

dass uns etwas bestimmt ist.

Denn Zukunft ist nicht bloß leere Zukunft,

sondern auch Bestimmung, Führung, Schicksal.

Das neue Jahr sieht im Kalender anders aus

als in unseren Herzen.

Es besteht nicht aus weißen Kalenderblättern,

in denen wir unsere Termine eintragen,

sondern es wartet vor unserem Herzen

als unser Schicksal und unsere Zukunft.

Das Herz der Zeit wird ausgedrückt

mit dem Namen, den jedes Jahr trägt:

Jahr des Herrn.

Hans Schomerus

|

In jeder Religion wird der Jahreswechsel in irgendeiner Form festlich oder feierlich begangen. Nur war immer die Frage, wann der Jahreswechsel festzulegen ist. › Weitere Informationen zu Neujahr |

|

| In jeder Religion wird der Jahreswechsel in irgendeiner Form festlich oder feierlich begangen. Nur war immer die Frage, wann der Jahreswechsel festzulegen ist. › Weitere Informationen zu Neujahr |

Fastnacht – Fasching – Karneval

So unterschiedlich diese Tage vor Beginn der Fastenzeit auch bezeichnet und gefeiert werden, so haben sie doch ihren gemeinsamen Ursprung, vor allem in einem Festtag des Mittelalters, den man das „Fest der Narren“ nannte. Er wurde entweder um den 1. Januar gefeiert oder auch zu Beginn der Fastenzeit. Sonst fromme Priester und hochangesehene Bürger zogen mit Masken durch die Straßen, sangen ihre Lieder und machten sich lustig über Gott und die Welt. Manchmal bekleideten sich auch einfache Studenten mit Gewändern ihrer Oberen oder auch ihrer Fürsten und Bischöfe und machten sich lustig über die Bräuche an Kirche und Hof. Es gab sogar so etwas wie einen „Spottkönig“ oder einen „Bubenbischof“, der dem ganzen Fest vorstand. Hier mussten selbst die höchsten Persönlichkeiten damit rechnen, auf den Arm genommen zu werden. Dieses Fest war gerade unter Christen weitverbreitet.

Darin wird deutlich, dass die Freude eine Grundhaltung des Christen ist, und dass in solcher Freude selbst menschliche Maßstäbe einmal auf den Kopf gestellt werden können. Die Ordnung unserer Welt ist eben nicht das Letzte. So könnte dieses Fest auch spielerisch die Verheißung Gottes zum Ausdruck bringen, dass die Letzten die Ersten und die Kleinen groß sein werden. „Fest der Narren“ bedeutet heute noch: über sich selbst und die anderen auch einmal lachen können, nicht in Trauer und Sorge vergehen. So wie es im Alten Testament heißt:

Überlass dich nicht der Sorge,

schade dir nicht selbst durch dein Grübeln!

Herzensfreude ist Leben für die Menschen,

Frohsinn verlängert ihm die Tage.

Überrede dich selbst und beschwichtige dein Herz,

halte Verdruss von dir fern!

Denn viele tötet die Sorge,

und Verdruss hat keinen Wert.

Neid und Ärger verkürzen das Leben,

Kummer macht vorzeitig alt.

(Jesus Sirach 30,21-24)

Heute sind die Narren-Bräuche recht verschieden. Mancherorts sind sie nahezu unbekannt. In katholischen Gegenden, wie im Rheinland, werden sie geradezu überschwänglich gefeiert. Hier beginnt die Fastnacht bzw. der Karneval bereits am Donnerstag vor Aschermittwoch mit der „Weiberfastnacht“ oder dem „unsinnigen Donnerstag“.

Dies ist der Tag der Frauen. In manchen Städten stürmen die Frauen die Rathäuser und übernehmen symbolisch das Regiment für die kommenden Tage. In anderen Städten und Orten dürfen sich an diesem Tag Männer allenfalls als Frauen verkleidet in den Gasthäusern und bei den Festen sehen lassen.

Der Fastnachts- bzw. Karnevalssonntag spielt sich vor allen Dingen auf den Straßen ab. Männer und Frauen, Jungen und Mädchen ziehen verkleidet in Masken der Märchenwelt, aus vergangenen Zeiten oder auch in den Trachten anderer Länder, als Indianer oder Piraten, als Kater oder Prinzessin durch die Straßen.

Der Rosenmontag ist vor allem im Rheinland der Tag der großen Umzüge, die von Karnevalsgruppen und -gesellschaften gestaltet werden. In manchen Gegenden finden diese auch am Faschingsdienstag statt. In der Nacht zum Aschermittwoch wird die Fastnacht oder der Karneval mit der Verbrennung einer Strohpuppe beendet. Hier wird der Karneval – aber hoffentlich nicht die Freude – verbrannt und symbolisch zu Grabe getragen.

|

Die Fastnacht gilt in der heutigen Zeit als Synonym des Faschings oder des Karnevals und kennzeichnet die sogenannte „fünfte Jahreszeit“, die mit Beginn der Fastenzeit endet. › Weitere Informationen zu Fastnacht |

|

| Die Fastnacht gilt in der heutigen Zeit als Synonym des Faschings oder des Karnevals und kennzeichnet die sogenannte „fünfte Jahreszeit“, die mit Beginn der Fastenzeit endet. › Weitere Informationen zu Fastnacht |

Nun wird die Stube mir zu eng

Nun wird die Stube mir zu eng,

zu eng wird mir die Brust,

denn wieder füllt die Sonne mir

das Herz mit Frühjahrslust.

Sie lockt mich aus dem dunklen Haus

mit strahlendem Gesicht,

denn vor den Fenstern, vor der Tür

ist soviel, soviel Licht.

In alle Täler eilte flink

der Frühling über Nacht.

Nun sind die Wiesen überschwemmt

mit Himmelsschlüsselpracht.

Die Bächlein springen hell und klar,

zu Wasser ward der Schnee.

Die schlanken Birken stehen blank,

am himmelblauen See.

Nun kommt die allerschönste Zeit

mit jedem Frühlingswind.

Mir ist so heiter und so leicht

und wie die Luft so lind.

Vergessen sind schon Schnee und Eis

und Winterdunkelheit.

Nun freuen wir uns wie die Braut

auf Frühlings Hochzeitskleid.

Herbert Kümmel

Kurzgeschichte zu Ostern

Der Herr ist auferstanden ...

Es begann damit, dass mein Vater mich am Morgen des Ostermontags weckte und dazu mit merkwürdig feierlicher Stimme vier Worte sprach: „DER HERR IST AUFERSTANDEN!“ „Ja“, erwiderte ich und gähnte. Aber dann fiel mir ein, dass es ja Ostern war und im Garten demzufolge einiges zu suchen und zu finden galt. Mit einem Schlage war die Müdigkeit wie weggeblasen. Ich sprang aus dem Bett und zog mich eiligst an. Dabei gingen mir die Worte nicht aus dem Kopf: „DER HERR IST AUFERSTANDEN!“

Mein Vater weckte an diesem Morgen meine Mutter ebenso wie meine zwei Jahre ältere Schwester mit den gleichen Worten. Während meine Schwester mit einem „Au fein!“ antwortete, erwiderte meine Mutter, nicht weniger feierlich: „DER HERR IST WAHRHAFTIG AUFERSTANDEN!“ Ich wunderte mich ein wenig, doch dann nahm mich das Osternest-Suchen im Garten voll in Anspruch.

Der Ostermorgen, das wusste ich von meinem Vater, war ein ganz anderer Morgen als jeder Morgen sonst im Jahr. Auch ganz anders, als etwa der Weihnachtsmorgen. Der Ostermorgen war so etwas wie ein großer Zauberer. Vater bot dafür das beste Beispiel. Er war ein recht erfolgreicher Anwalt, am Ostermorgen aber war er ein ganz anderer Mensch. Das zeigte sich auch während des Osterspazierganges. „Die Engel des Herrn geh’n mit gesegneten Händen über die Flure“, sprach er. Das ist ein hübsches Bild, freilich hätte ich die Engel gern gesehen. „Ich kann sie nicht sehen“, sagte ich, „wo stecken sie denn?“ Vater lächelte, wie er auch am Morgen gelächelt hatte. „Man kann sie nicht mit unseren normalen Augen sehen“, klärte er mich auf, „man muss sie mit den Augen des Herzens erkennen, aber zuvor musst du sie mit der Seele suchen …“ „Wie macht man das?“, wollte ich wissen. „Das kannst du nicht machen“, entgegnete Vater, „das musst du dir schenken lassen“. Ich beschloss, es auf den Wunschzettel ans Christkind zu schreiben, denn als Geschenk vom Osterhasen war es zu spät, und ein ganzes Jahr wollte ich nicht warten.

Ein Jahr später indessen war ich, wenn ich so sagen will, in meiner geistigen Entwicklung etwas weiter fortgeschritten. Ich begann, an der Existenz des Osterhasen zu zweifeln und zugleich die geheimnisvollen Worte meines Vaters am Ostermorgen besser zu verstehen: „DER HERR IST AUFERSTANDEN!“ Er pflegte, wie ich schon erwähnte, an diesem Tag etwas feierlicher zu reden, als gewöhnlich. So sagte er, wie ich wohl erkannt hatte, „auferstanden“ statt „aufgestanden“, doch gemeint war das gleiche. Es war also nicht der Osterhase, der die bunten Eier und all die anderen hübschen Dinge brachte, die meine Schwester und ich in ihren Nestern vorfanden. Es war der HERR. Natürlich musste er früh aufstehen, wenn er mit der ganzen Osterarbeit rechtzeitig fertig werden wollte. Wenn ich überlegte, wie viele Osterkörbe er verstecken, wie viele Geschenke er verteilen musste!

Es fiel mir nicht ganz leicht, dass ich mich nun vom Osterhasen, an den ich bisher fest geglaubt hatte, abwenden sollte, hatte ich ihn doch dann und wann gesehen, unterwegs bei Spaziergängen hoppelte er plötzlich über ein Feld. Dafür musste ich nun an den HERRN glauben, der unsichtbar war. Irgendwie war das wohl eine Art Wesen wie mein Vater, nur noch sehr viel größer und mächtiger. Auch über die Engel machte ich mir meine Gedanken. Ich stellte Fragen: „Gibt es viele Engel?“ Mein Vater lächelte wieder, und das war für mich ein wissendes Lächeln. „Ja, sehr viele. Denk‘ nur an deinen Schutzengel. Und einen solchen Schutzengel hat jeder Mensch.“ Das war richtig, an meinen Schutzengel glaubte ich fest, und warum sollten nicht auch andere Menschen einen haben? Aber alle? Da hegte ich doch meine Zweifel.

Mein Vater ließ mich in sehr jungen Jahren einen kleinen Blick hinter den Vorhang werfen, der das Sichtbare vom Unsichtbaren trennt, oder besser, er hatte diesen Vorhang ein winziges Stück weit zurückgezogen. Väter können das, wenn Kinder an ihre Macht glauben. Und so wurden mir nach und nach auch die Worte verständlich, die mein Vater am Ostermorgen mit einer so feierlichen Stimme sprach: „DER HERR IST AUFERSTANDEN“. Er war wirklich weise, er gab keine großen Erklärungen, versuchte nicht, mich mit klugen Reden zu überzeugen. Er lächelte und wartete, dass ich irgendwann einmal verstehen würde, dass die Wahrheit hinter den Worten liegt. Und ich werde nie sein Gesicht vergessen, als ich an einem Ostermorgen auf seine Worte erwiderte: „Er ist wahrhaftig auferstanden!“ Er lächelte wieder, aber dieses Lächeln war ganz anders, als ich es bis dahin je an ihm gesehen hatte.

Wieland Schmid

Ein Patenbrief

Mein liebes Patenkind, knapp 14 Jahre ist es jetzt her, da haben mich deine Eltern gefragt, ob ich das Patenamt für dich übernehmen möchte. Offen gestanden, so sehr ich mich damals über diese Ehre gefreut habe, die mir von deiner Familie zugedacht wurde, ich habe dennoch eine ganze Weile gezögert, bevor ich meine Zusage gegeben habe. Das hing natürlich zunächst damit zusammen, dass ich selbst der römisch-katholischen Kirche angehöre wie dein Vater, während ja sonst alle bei euch evangelisch-lutherische Christen sind und du folglich auch ein solcher werden solltest,

zumindest nach dem Wunsch deiner Mutter, wogegen sich dein Vater offenbar nicht widersetzt hat.

Als katholischer Christ das Patenamt in der evangelischen Kirche zu übernehmen, das erschien mir damals ein großer Schritt in fremdes Gebiet, fast wie ins Ausland. Denn, obgleich wir ja keinesfalls unterschiedliche Sprachen sprechen und auch sonst evangelische und katholische Christen äußerlich gar nicht zu unterscheiden sind, im jeweils anderen Glaubensgebäude fühlen wir uns dennoch, zumindest am Anfang, nicht zu Hause, obwohl, um im Bilde zu bleiben, beide Gebäude ganz ähnlich eingerichtet sind.

Aber, man ist eben eigentlich nur zu Besuch. So jedenfalls habe ich es damals empfunden. Hinzu kam natürlich noch, dass ich als Pate ja mit dafür sorgen sollte, dass du in den Glauben der lutherischen Christen hineinwachsen kannst, in dem ich doch, wie gesagt, selbst nicht zu Hause, also nur Besucher bin. Ich habe das Amt dann trotz derartiger Bedenken gern angetreten. Das lag zum einen daran, dass ich es damals wie heute einfach gut finde, dass wir Christen unterschiedlicher Prägung uns nicht gegeneinander abschotten, sondern uns eben „besuchen“ und uns gegenseitig auch helfen, als Christen zu leben. Gut also, dass es diese Möglichkeit, als katholischer Verwandter dein Pate sein zu dürfen, überhaupt gab. Das wollte ich unterstützen und vielleicht auf diese Weise ein klein wenig dazu beitragen, dass für dich die katholische Kirche einmal nicht die fremde ist.

Wir haben dann, als du größer wurdest, manche Gelegenheit gehabt, uns auch über unseren Glauben zu unterhalten, und ich habe dich nach deiner Kirche gefragt und dir von meiner erzählt. Gewiss, das hätte noch häufiger geschehen können. Ich hätte mir noch mehr Zeit nehmen müssen. So etwas stellt man ja hinterher leider häufiger fest. Aber ich will nicht jammern, denn schließlich geht es ja jetzt um deine Konfirmation, die wir nun bald feiern wollen.

Konfirmation bedeutet doch, dass du nun selbst für deinen Glauben einstehen willst, dass du also bestätigen und bekräftigen willst, was wir einst stellvertretend für dich bezeugt und gehofft haben. Bei uns in der katholischen Kirche gibt es, wie du mittlerweile weißt, etwas, was dem sehr ähnlich ist: das Sakrament der Firmung, zu Deutsch also der Stärkung. Damit wird gewissermaßen das, was in der Taufe begonnen wurde, kraft des Heiligen Geistes vollendet.

Auch bei uns wird damit ein junger Mensch religionsmündig, wie es heißt, und dies in der Regel sogar noch etwas früher als bei euch. Was ich dir jetzt wünsche zu deiner Konfirmation, dazu könnte ich sicher noch etliche Briefbögen vollschreiben. Ich will vesuchen, es mit zwei Sätzen zu sagen: „Ich wünsche dir, dass du meinen Lieblingspsalm auch zu deinem ureigensten Gebet machen und ihn nachsprechen kannst: „Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln.“ … Und: „… ich werde bleiben im Hause des Herrn immerdar.“

Dass du dich in deiner Kirche und Gemeinde zu Hause fühlst, wünsche ich dir, weil wir alle, Katholiken ebenso wie Protestanten, die Stärkung unseres Glaubens immer wieder nötig haben, unseres Glaubens an den liebenden und gnädigen Gott, ohne den wir in unserer unbehausten Welt verloren gehen würden.

So gratuliere ich dir also heute zu deiner großen Entscheidung und wünsche dir Gottes Segen auf deinem weiteren Weg.

Dein Patenonkel

Das Wagnis der Hoffnung

Gleich um die Ecke, in der Nebenstraße, steht ein gepflegtes Häuschen, kein architektonisches Kunstwerk, eben nur ein kleines Siedlungshaus mit roten Ziegelsteinen ummauert. Zu einer Provokation, aber nicht nur für die Augen, sondern für das Lebensgefühl überhaupt, wird es durch die Tatsache, dass dort, wo bei den Nachbarn ein blühender Vorgarten ist, lediglich Steinplatten liegen, 50 x 50 cm Waschbeton, eine neben der anderen.

Ein Garten, bis an die Hauswand von Steinen begraben. Und als wäre dies nicht schon Todeszone genug, sieht man den Besitzer gelegentlich auch noch, mit einer Giftspritze bewaffnet, dass sich auf den Plattenritzen dreist hervorwagende Grün abtöten. Für einige Wochen hat er dann offensichtlich Ruhe, braune, tote Ruhe. Und doch, allem Gift zum Trotz, recken sich schließlich immer und immer wieder grüne Halme und schmale Blattspitzen aus der Todeszone.

Dieser Vorgarten ist fraglos ein Extrem. Aber auf seine absonderliche Weise ist er doch auch ein Symbol dafür, wie auf dieser Erde mit dem Leben umgegangen wird. Und wir alle sind dabei Beteiligte, mehr oder weniger. Wir betonieren es ein, pflastern es zu, machen es unseren Vorstellungen nutzbar. Gift wird ausgegossen und dringt nicht nur in die Ritzen unserer steinigen Wege, sondern auch in die Köpfe und Herzen der Menschen, lähmt und tötet ab, was sich lebendig und eigenwillig zum Lichte reckt.

Gottes Schöpfung eine todesverliebte Welt? Was Gott durch seinen Boten Joel einst ausrichten ließ, nennt den göttlichen Geist eine heilsame Kraft, die Zeichen setzt für die nahe, verheißende Zukunft Gottes, in welcher der Tod keine Macht mehr hat und die Kinder die Vision einer veränderten Welt tragen.

Ist jene, von Petrus an Pfingsten aufgegriffene Prophezeiung wahr geworden? Hat Gott getan, was er tun wollte? Oder ist das, was Menschen immer wieder ausgießen und was sich im Leben ausbreitet wie ein Fleck auf der Tischdecke, so hartnäckig und aggressiv, dass sich Gottes Geist nicht entfalten kann?

Der Eindruck ist gewiss nicht von der Hand zu weisen. Und doch gibt es sie, die Zeichen des lebendig machenden Geistes. Sie sind wie die Impulse eines Herzschrittmachers, die uns helfen, das Wagnis der Hoffnung nicht aufzugeben.

Kurzerzählung zu Pfingsten

Als ich auf den Pfingstgeist wartete

Es war ein schöner Brauch in unserer Familie, dass die Eltern uns Kinder zeitig vor einem Fest darauf einstimmten, indem sie uns dessen Sinn und tiefe Bedeutung für unser Leben verständlich zu machen suchten, was ihnen auch recht gut gelang. Ostern und Weihnachten waren für uns auf diese Weise mit vielen Ahnungen und auch ganz konkreten Bildern verbunden, die sich bei weitem nicht nur auf die materiellen Dinge, vor allem natürlich die Geschenke für uns Kinder, bezogen. Erheblich schwieriger war es dagegen mit Pfingsten. Damit vermochten wir nicht so recht etwas anzufangen, zumal da dieses Fest ohne den eigentlichen Höhepunkt einer Bescherung oder eines spannenden Suchens in Haus und Garten nach versteckten Köstlichkeiten verlief. Schließlich nahm mein Vater zur Bibel Zuflucht, wusste er doch, wie sehr wir uns für die vielen spannenden Berichte interessierten. Und so las er uns einige Tage vor dem Fest das wunderbare Ereignis vor, als sich der Heilige Geist auf die Jünger herabsenkte: „Und alle Jünger wurden mit dem Heiligen Geist erfüllt und begannen in fremden Sprachen zu reden, wie der Geist es ihnen eingab …“

Ich horchte auf. Die Worte bewegten mich zutiefst. Ganz plötzlich redeten die Jünger in fremden Sprachen, dabei waren es ja ganz einfache Menschen, mit einer oder zwei Ausnahmen vielleicht, Fischer und Handwerker und Bauern. Sicherheitshalber erkundigte ich mich bei Vater danach, und er bestätigte mein Wissen erfreut. „Fischer und Handwerker, ja, das ist richtig, das mit den Bauern weiß ich nicht so genau, aber du hast jedenfalls deine Bibel im Kopf. Alle Achtung!“ Nun, das war sicher allzu viel des Lobes, aber trotzdem war ich hochgestimmt. „Und das mit dem Heiligen Geist, geschah das nur einmal, oder kann sich so etwas auch wiederholen?“ Vater dachte eine Weile angestrengt nach, ehe er antwortete:

„Ich glaube, dass sich das auch heute ereignen könnte, denn für Gott und seinen Sohn ist kein Ding unmöglich. Und wenn ein Mensch ganz fest um den Heiligen Geist bittet und fest daran glaubt …“ Er vollendete den Satz nicht, aber ich war sehr zufrieden. Denn plötzlich war da ein großes Hoffen in mir. So, wie es sich ja für Pfingsten auch gehört. In fremden Sprachen reden, das war schon eine Sache, mit der man sich näher befassen sollte. Ich tat mich in der Schule mit dem Englischen recht schwer, manche Klassenarbeit war schon total danebengegangen, und das bereits in den allerersten Anfängen dieser Sprache, von der mein Lehrer behauptete, sie gehöre zu den leichtesten der ganzen Welt und die deutsche sei dagegen ein wahres Kunststück. Deutsch sprechen konnte ich dagegen recht gut. Aber wenn das mit dem Heiligen Geist stimmte – und dass es stimmte, daran hegte ich nicht den leisesten Zweifel, denn schließlich stand es in der Bibel –, dann bestand für mich berechtigte Hoffnung und ich musste nur ganz fest darauf bauen und warten, dass zum nächsten Pfingstfest der Heilige Geist auch über mich kam, und dann waren alle Probleme mit einem Schlage gelöst.

Ein weiteres Mal versicherte ich mich dieser Tatsache, indem ich meinen Vater fragte: „Nicht wahr, auf den Heiligen Geist kann man sich doch verlassen?“ „O gewiss“, entgegnete er, „ganz sicher, mehr als auf alles andere …“ Es tat gut, das zu wissen.

Das Pfingstfest kam, und ich denke, dass nur wenige Menschen es so intensiv erlebten, wie ich mit meinen elf Jahren. Ganz fest konzentrierte ich mich auf den Heiligen Geist, und mehrmals vermeinte ich auch, ein seltsames Prickeln im Kopf zu verspüren. War das der Heilige Geist, der mich ergriff? Pfingsten ging vorüber, auch die Pfingstferien waren vorbei, und die nächste Englisch-Arbeit stand auf dem Programm. Natürlich hatte ich mich nicht darauf vorbereitet, wozu auch? Ich brauchte alle Kraft, um mich auf den Geist zu konzentrieren, der nun sicher in mir war und mir die englische Sprache eingegeben hatte. Ich saß vor meiner Aufgabe in der Bank und wartete, während meine Mitschüler schrieben und schrieben. Ich wartete weiter. Es wurde Zeit. So nach und nach wurde es sogar allerhöchste Zeit. Doch nichts geschah. Meine Augen hingen an den Sätzen, die es galt, ins Englische zu übertragen. Kein Wort fiel mir ein, alles mit Mühe gelernte war wie weggeblasen. Und es geschah immer noch nichts. Das heißt, es geschah durchaus etwas. Ich schrieb die schlechteste Englisch-Arbeit der ganzen Klasse, wenn ich mich nach all der langen Zeit seither recht entsinne, gab ich sogar ein leeres Heft ab.

Weinend suchte ich bei meinem Vater Zuflucht, berichtete ihm unter fortgesetztem Schluchzen vom totalen Versagen des Heiligen Geistes. Mein Glaube wankte, er stand kurz vor einem völligen Zusammenbruch. Mein Vater legte seinen Arm um meine Schulter. „Der Mensch“, so sagte er, und seine Worte sind mir bis heute ganz genau im Gedächtnis geblieben, „muss alles tun, was er von sich aus tun kann. Dann kommt ihm auch Gott mit seinem Geist zu Hilfe. Aber Faulenzer mag er nicht, Das musst du dir merken. Jeder Mensch bekommt eine ganze Menge Fähigkeiten mit auf seinen Lebensweg. Eine der wichtigsten ist die, zu erkennen, was man selbst tun kann und muss und dass einem nicht einfach etwas in den Schoß fällt, dass man sich hätte selbst erwerben können.“

Es war ein Rat, der mich mein ganzes Leben begleitet hat und mit dem ich gut gefahren bin. Etwas von einem höheren Geist kam damals also doch wohl über mich.

Wieland Schmid

|

An Pfingsten feiert die Kirche die Ausgießung des Heiligen Geistes und den Geburtstag der Kirche. Außerdem geht mit dem Pfingstfest die fünfzigtägige österliche Freudenzeit zu Ende. › Weitere Informationen zu Pfingsten |

|

| An Pfingsten feiert die Kirche die Ausgießung des Heiligen Geistes und den Geburtstag der Kirche. Außerdem geht mit dem Pfingstfest die fünfzigtägige österliche Freudenzeit zu Ende. › Weitere Informationen zu Pfingsten |

Wes Brot ich ess

Nachdenkliches zu Fronleichnam

Täglich liegt das Brot auf unserem Tisch. Wir können zugreifen, essen und uns sättigen. Brot, eines der wichtigsten Grundnahrungsmittel, haben wir in Hülle und Fülle, deshalb müssen wir gottlob keinen Hunger leiden. Was wir brauchen, steht uns immer und überall zur Verfügung.

Brot dient dem Leben; es ist Lebens-Mittel. Dieser Dienst geschieht dadurch, dass das Brot sein „Leben“ verliert. Das Verzehren des Brotes gibt uns Menschen Lebenskraft. Das „Sterben“ des Brotes schenkt uns Leben. Tag für Tag erfahren wir leibhaftig, wie sehr das Brot Heilmittel gegen den Tod ist.

Einen großen Teil unserer Lebenszeit verwenden wir für den Broterwerb. Wir müssen tagaus, tagein unser Brot verdienen. Am Fronleichnamsfest aber ist es anders. Mitten in der Woche unterbrechen wir für einen ganzen Tag unsere Arbeit – um des Brotes willen. An Fronleichnam dreht sich alles um das Brot, das in der Sicht des Glaubens eine einmalige Lebensqualität besitzt. Bei einer im Jahreslauf einzigartigen Eucharistiefeier wird Brot, Frucht der Erde und der menschlichen Arbeit, zum Altar gebracht. Nach der großen Danksagung wird das zum Leib Christi geheiligte Brot ausgeteilt als Speise für das ewige Leben. Schließlich wird dieses „Brot für das Leben der Welt“ in einem Zug der Freude und des Dankes durch die Dörfer und Städte getragen: Jesus Christus, unser Brot-Herr und Brotgeber, hält zu uns, geht mit uns, bleibt in uns und unter uns. Die Prozession geht aus der Eucharistiefeier hervor: Der Herr segnet unsere Tischgemeinschaft, aber auch unsere Wege.

Die Monstranz mit dem Brot des Lebens wird an Fronleichnam emporgehalten über allen Hunger, der Menschen umtreibt, plagt und quält – nicht allein über den Hunger nach Freiheit, Frieden, Freude und Liebe … Gefragt ist menschliche Solidarität, aber auch christlicher Glaube. Die Monstranz in der Mitte der Fronleichnamsprozession unterstreicht sinnenhaft die Verheißung Jesu: „Ich bin das lebendige Brot, das vom Himmel herabgekommen ist. Wer von diesem Brot isst, wird in Ewigkeit leben.“

Am Fronleichnamsfest erhält ein altes Sprichwort einen neuen Sinn: „Wes Brot ich ess‘, des Lied ich sing.“ Nur an Fronleichnam?

Werner Groß

|

Am Donnerstag nach dem Dreieinigkeitsfest feiert die römisch-katholische Kirche Fronleichnam, das „Hochfest des Leibes und Blutes Christi". Dieses Fest gilt dem Gottesdienst selbst, der Eucharistiefeier, dem Sakrament des Altars. Ein Hauptbestandteil der Feier des Festes ist die Prozession. › Weitere Informationen zu Fronleichnam |

|

| Am Donnerstag nach dem Dreieinigkeitsfest feiert die römisch-katholische Kirche Fronleichnam, das „Hochfest des Leibes und Blutes Christi". Dieses Fest gilt dem Gottesdienst selbst, der Eucharistiefeier, dem Sakrament des Altars. Ein Hauptbestandteil der Feier des Festes ist die Prozession. › Weitere Informationen zu Fronleichnam |

An einem Sommermorgen

da nimm den Wanderstab,

es fallen deine Sorgen

wie Nebel von dir ab.

Des Himmels heitre Bläue

lacht dir ins Herz hinein

und schließt, wie Gottes Treue,

mit seinem Dach dich ein.

Rings Blüten nur und Triebe

und Halme von Segen schwer,

die ist, als zöge die Liebe

des Weges nebenher.

So heimisch alles klinget

als wie im Vaterhaus,

und über die Lerchen schwinget

die Seele sich hinaus.

Theodor Fontane

Seit 1200 Jahren Erntedank

Frage: Wann ist das Erntedankfest entstanden? Welches Zeremoniell ist damit verbunden?

Antwort: Der Dank für die eingebrachte Ernte ist im christlichen Abendland seit alters her üblich. Die frühesten Belege für das Erntedankfest stammen aus der Zeit Pippins d. J. aus dem 8. Jahrhundert, und beziehen sich auf das Bistum Mainz.

Aus dem 15. Jahrhundert sind Urkunden für Dankmotivmessen u. a. aus Frankfurt am Main bekannt. Dort wurde aus dem Erntedankfest unter dem Einfluss des protestantischen Puritanismus eine ständige Einrichtung. Während die katholische Kirche bis heute keinen einzelnen festen Termin vorsieht, feiert die evangelische Kirche das Erntedankfest entweder am 29. September oder am ersten Sonntag im Oktober. Dabei werden die Altäre mit Ähren und Gaben, mit Blumen und mit Feldfrüchten geschmückt. Zu den Formen der katholischen Erntedankfeier gehören Prozessionen, Naturaliensammlungen für caritative Zwecke, Dankfeiern, Altarschmuck und Segnung der Früchte. In der Schweiz kam das Fest im 19. Jahrhundert auf, verbreitete sich aber erst nach dem 1. Weltkrieg, vielerorts noch später. In Deutschland wurde dem Fest in den dreißiger Jahren erhöhte Bedeutung zugemessen, weil man den Ursprung der germanischen Fruchtbarkeitsmotive zuschrieb. In Niederösterreich wurde das Fest allgemein nach 1960 eingeführt.

Mit dem Erntedankfest ist in manchen Gegenden auch weltliches Brauchtum verbunden.

Erntedank aus der Freude am Leben

Es hätte gewiss ein festlicher und schöner Gottesdienst zum Erntedankfest werden sollen. Der Altarraum unserer alten Dorfkirche war mit farbenprächtigem Obst, mit Gemüse und Blumen geschmückt. Eine Erntekrone hing dort, wo am Ende des Jahres wieder der Adventskranz seinen Platz haben würde.

Das Kirchenschiff war leidlich mit Gemeindegliedern gefüllt, mit einigen mehr jedenfalls als an anderen Sonntagen, und auf der Orgelempore hatte der für die örtlichen Verhältnisse bemerkenswert vielstimmige Kirchenchor bereits Aufstellung genommen, um dann im richtigen Augenblick einsatzbereit zu sein.

Noch aber lauschte alles auf den Pfarrer, der inmitten der Erntegaben zum Altar gewandt stand. Gleich würde er mit seinem liturgischen Gesang beginnen. Da schob sich unversehens ein fremder Laut vor das „Kyrie eleison“. Er kam von ganz hinten, aus der Nähe der schweren Eingangstür. „Christe eleison“ sang der Pfarrer jetzt, und noch bevor die Gemeinde in diese Bitte einstimmen konnte, war es wieder zu hören und diesmal ganz unmissverständlich und deutlich.

Jetzt wurde, Bankreihe für Bankreihe, die Gemeinde des Urhebers der fremden Geräusche ansichtig. Eine Katze, ganz in Schwarz mit einer weißen Halskrause, schritt hocherhobenen Schwanzes mit stolzen Bewegungen den Mittelgang der Kirche entlang auf den Altar zu, von Zeit zu Zeit ihre Laute in dem Kirchenraum ausprobierende: „Miau“. Die Gottesdienstgemeinde schien diesen Auftritt als außergewöhnliche Besonderheit zu begreifen und, an Passivität gewöhnt, zu warten, welches Spektakel sich da anbahnen würde.

Jetzt hatte die Katze bereits die Altarstufen erreicht, strich um den dicken Kürbis, steckte den Kopf kurz in den Gemüsekorb, aus dem üppiges Wurzelkraut ragte. Der Pfarrer vor ihr sprach derweil das Eingangsgebet. Eine seltene Spannung war in der Festgemeinde zu spüren. Nun wandte der Pfarrer sich um zur Gemeinde und las mit feierlicher Stimme das Evangelium des Sonntags. Noch immer war er offenbar ahnungslos und konnte wohl auch nicht sehen, dass eine andere Gestalt in nicht minder festlichem Ornat die Blicke der für ihn erstaunlich heiteren Gemeinde auf sich zog.

„Amen!“, sagte er laut am Ende der Lesung und hob den Kopf. Da tauchte zwischen seinen Füßen die Katze unter dem Talar auf. Auch sie gleichsam mit liturgischem Gewand, ganz pastoral. Das genau war der Augenblick, an dem der Chor einsetzen sollte. Doch dazu kam es nicht. Stattdessen ein geräuschvolles Prusten und unterdrücktes Lachen.

Eine ungewöhnliche Situation, und für einen Augenblick schien es, als würde die ganze Gemeinde die Fassung verlieren und in schallendes Gelächter ausbrechen.

Sie tat es nicht. Der Küster rettete beherzt den feierlichen Ernst, indem er die Katze griff und zur Seitentür hinausbeförderte.

„Küster“ stammt von „custos“, zu Deutsch = der Wächter.

Eigentlich schade! Christen, die Erntedank als Lebensdank begreifen und sich des Lebens freuen können, hätten gewiss auch einmal von Herzen lachen dürfen. Ich vermute, diese Heiterkeit hätte Gott wohl gerade an diesem Tage und in einer Zeit, in der es so viel zum Lachen nicht gibt, gefallen.

|

Unser Erntedankfest im Oktober hat seinen Ursprung im bäuerlichen Lebensrhythmus. Weil die landwirtschaftliche Ernte für das Dasein aller Menschen grundlegend ist, bleibt auch in der Industriegesellschaft dieses Fest erstaunlich lebendig. › Weitere Informationen zu Erntedank |

|

| Unser Erntedankfest im Oktober hat seinen Ursprung im bäuerlichen Lebensrhythmus. Weil die landwirtschaftliche Ernte für das Dasein aller Menschen grundlegend ist, bleibt auch in der Industriegesellschaft dieses Fest erstaunlich lebendig. › Weitere Informationen zu Erntedank |

Ein Bier für Luther

Genau genommen waren es sogar zwei. Zwei ordentlich gefüllte, wenngleich abgestandene Pilsgläser, die am Sonntagmorgen am Fuß des Lutherdenkmals standen. Ein beredtes und irgendwie liebevolles Bild: „Prost Luther! Auf die Reformation!“

Jedoch: ist die Reformation überhaupt ein Grund zum Feiern, wie es in evangelischen Kirchen durch die für Kirchenfeste reservierte liturgische Farbe Rot ausgedrückt wird? Schließlich markiert der 31. Oktober 1517 ja nicht nur deren Geburtstag, sondern auch einen schweren Familienkrach mit erfolgter Trennung. Letzteres war nachweislich nicht das Ziel des Augustinermönchs Luther. Ihm lag vielmehr an einer „Reform“, was „Rückbesinnung“ bedeutet, und zwar auf das Wort der Bibel als der alleinigen Quelle und Grundlage des Glaubens. Dieses Wort allein sollte der christlichen Gemeinde wieder die Richtung weisen, niemand sonst. Und das als „Evangelium“, als frohe Botschaft also, welche besagt, dass der allemal sündige Mensch „allein aus Gnade“ von Gott angenommen und gerechtfertigt wird.

Diese unter Schmerzen gewonnene Erkenntnis Luthers verbindet nicht nur Juden und Christen, sondern auch „Protestanten“ und Katholiken in einem letztlich ökumenischen Glauben; denn die christliche Gemeinde ist und bleibt immer die Gemeinschaft von Sündern, die auf unverdiente Gnade angewiesen sind. Wer das begreift, der darf wohl feiern – und auch auf Luther anstoßen.

1./2. November Allerheiligen – Allerseelen

„Der November geht aufs Gemüt.“ – So sagen viele, und sie mögen diesen Monat nicht. Es gibt in diesem Monat so viele Vorboten des eigenen Sterbens: den Gang zum Friedhof, Volkstrauertag, Buß- und Bettag, Totensonntag, die fallenden Blätter, Nebel, Dunkelheit …

Und gerade am ersten Tag des Novembers feiert die Kirche das Fest Allerheiligen. Das Gedächtnis aller Heiligen ist von Papst Gregor IV. im 9. Jahrhundert für die ganze Kirche vorgeschrieben worden. Allerheiligen ist sozusagen das „Familienfest“ der Kirche. Gefeiert werden an diesem Tag alle Heiligen. Besonders auch die, die nicht offiziell zum Kreis der Heiligen gehören, jedoch durch ihr heiligmäßiges Leben Vorbild wurden. Wir dürfen uns auch daran erinnern, dass bereits der Apostel Paulus am Anfang und Ende seiner Briefe an die ersten Gemeinden alle Christen „Heilige“ nennt.

Die vielen Menschen, die im Laufe der Jahrhunderte ihren Glauben lebten und als Vorbilder verehrt wurden, sagen uns an ihrem und an unserem Fest: Unser Ende ist nicht das Grab, sondern der Himmel, die Gemeinschaft mit dem lebendigen Gott. Deshalb liegen die beiden Feste Allerheiligen und Allerseelen so eng beieinander.

Im Glaubensbekenntnis beten wir in einem Atemzug: „Ich glaube an die Gemeinschaft der Heiligen …, die Auferstehung der Toten und das ewige Leben“.

An Allerseelen feiern wir das Gedenken aller Verstorbenen, wir gedenken ihres und auch unseres eigenen Todes. Wir feiern aber damit zugleich unsere Hoffnung auf die Auferstehung der Toten, unseren Glauben an den Sieg des Lebens über den Tod.

Jesus sagte zu seinen Jüngern: „Glaubt an Gott, und glaubt an mich! Im Haus meines Vaters gibt es viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, hätte ich euch dann gesagt: Ich gehe, um einen Platz für euch vorzubereiten? Wenn ich gegangen bin und einen Platz für euch vorbereitet habe, komme ich wieder und werde euch zu mir holen, damit auch ihr seid, wo ich bin.“ (Joh 14,1-3)

Aus dem Evangelium von Allerseelen

|

Am 1. November wird Allerheiligen als Gedenktag aller Heiligen und am 2. November wird Allerseelen als Gedenktag aller Verstorbenen begangen. |

|

|

Am 1. November wird Allerheiligen als Gedenktag aller Heiligen und am 2. November wird Allerseelen als Gedenktag aller Verstorbenen begangen. |

Entdecken Sie das Kirchenjahr:

Diese Arbeitshilfe zum Thema "Kirchenjahreskreis – Feste im Kirchenjahr" kostenlos als PDF herunterladen.

| › Arbeitshilfe "Kirchenjahreskreis – Feste im Kirchenjahr" herunterladen |

Weiterführende Links:

› Arbeitshilfen für Gottesdienste

› Sprüche & Bibelzitate zum Thema Glaube

› Gebete zu vielen Anlässen

› Gebete des Glaubens (Grundgebete)

› Fürbitten für Kirche & Gemeinde

› Bücher zur Gottesdienstpraxis

› Altarbibeln & Schmuckbibeln

› Bücher mit Andachten und Gebeten

› Evangelisches Gesangbuch und Gotteslob

› Devotionalien (z. B. Kreuze, Rosenkränze etc.)

› Bücher & Geschenke für Seelsorge & Gemeindeleben (z. B. für den Besuchsdienst)

› Wissenswertes & Brauchtum zu christlichen Festen

› Umfangreiches Lexikon über christliche Begriffe & Personen

Literaturhinweise

- www.logo-buch.de